-

知识建构共同体

普通类 -

- 支持

- 批判

- 提问

- 解释

- 补充

- 删除

-

-

知识点:知识建构(个体知识建构与群体协作知识建构)

(一)个体知识建构

1.定义:个人知识的建构是个体认知消化吸收后对知识所产生的理解。个体知识建构不但包括个体知识的获得,而且还与学习者对知识的细化、知识的创新和知识的发展相关。学习者个体自我发起、自我调控、自我负责的学习过程即是个体的知识建构过程。

(二)群体协作知识建构

1.定义:群体协作知识建构是指学习者在特定的组织中相互协作、共同积极参与特定的有目的性的活动,最终形成一定的观点、方法、思想等智慧产品的过程(谢幼如,2009)。

群体协作知识建构是个体在一定组织环境中,成员对共同的问题协作、交流并获得新知,最后解决问题并形成某种观点的过程(张艳茹,2012)。

2.特征:

(1)协作知识建构的前提是学习者之间以及师生之间由于背景不同存在认知差异,认知差异是知识得以改善的核心。

(2)协作知识建构中,学习共同体的关注点是真正的问题,而非某方面的知识或主题,且问题具有真实性,来源于实际生活。

(3)协作知识建构的环境是去中心化、宽松、自由、民主的。

(4)知识是学习共同体通过协商讨论的方式积极主动建构起来的,是可以共享的集体智慧的结晶。

(5)学习共同体是协作知识建构的主体,且学习共同体是由具有相同兴趣、爱好、共同愿景的学习者组成。

-

案例

案例名称:知识建构共同体

案例背景:

知识建构共同体是一个以思想的形成和持续改进为关注点的团体,其成员通过建构性的互动过程发展对于共同体有价值的思想。为了支持和促进 KBC,有关研究团队于 1983 年设计开发了 “计算机支持的目的性学习环境”(简称CSILE),90 年代改进为“知识论坛”(简称 KF)系统,CSILE/KF 是专门为支持知识建构和创新而设计的技术,是一种知识建构环境,能够支持在各类知识型机构中进行的知识探究、信息搜索、对思想的创造性加工等活动。CSILE/KF 的核心是一个多媒体的共同体知识空间,共同体成员通过写短文在这个空间中贡献自己的理论、工作模型、计划、证据、参考资料等。

案例正文:

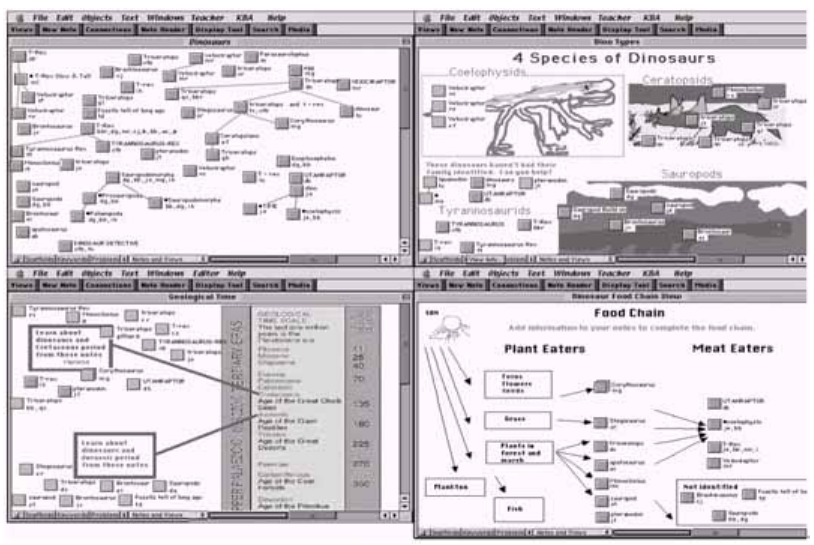

在一所小学中,教师让 1-3 年级的学生研究他们喜爱的恐龙。图 1 中的各个方形小图标代表了这些学生写的关于自己所喜爱的恐龙的短文。左上角的界面显示的是一个空白背景的视窗,其中对短文的组织比较零乱。从这个视窗中的短文题目上,学生们发现有一些人喜欢的是同样的恐龙,对于这些恐龙,有些同学用图片而不简单是文字来描述它们的特征,他们对于这些图片很感兴趣,于是便决定针对恐龙的种类建立新的视窗,用恐龙图片作为背景,如图 1 右上角的界面所示。

这些学生利用知识论坛的关键词搜索功能找到关于四类恐龙的短文,组织在这个视窗中。在此过程中,教师邀请了一些大学生参与了这次探究活动,这些大学生在阅读小学生写的短文时,发现这些恐龙都有相应的地质年代。于是他们建立了一个新的“地质年代”的视窗(如图片左下角界面所示),插入了一个地质年代表的图片作为背景。在这一视窗的启发下,那些还没有确定自己所喜欢的恐龙的生活年代的小学生立刻开始扩展自己的研究,探明这些恐龙在地球上的生存年代,以便能够将自己喜欢的恐龙放进这个“地质年代”的视窗。在这次探究活动中,教师还邀请了一位生物学家通过网络和小学生们一起参与探究过程,这位生物学家建立了一个关于“食物链”的视窗(如右下角界面所示),把小学生们列出的各种恐龙归为食肉类和食草类。

图1 CSILE/KF 中用户对同一组短文采用的不同图形化组织方式

通过上述案例,我们可以知道,CSILE/KF 作为开放性的学习环境,让不同的学习者通过自己的理解与视角对同一个内容进行由浅入深的建构,在原有内容的基础上进行更深一步的拓展和探索。每个人在进行学习的时候也并非是按照特定的要求完成规定的任务,而是从自己感兴趣的方向出发去探索问题,有时候一个学生可以通过其他学生的想法进行深入,从而产出自己的新想法,并加上新的问题,共建新的研究。这一系列的交互思考和探究不断以彼此的思考作为基础贡献出新想法、新问题和开展研究的过程,其结果往往是出乎意料的,可以说集体知识大于个体知识的简单相加。

学生的创造力以及知识的创新是一个持久的探究过程,在这段时间里,学生一直在发现问题、解决问题、推进已知,问题的解决也并不意味着结束,可能是新问题的开始,创造性的源泉也会隐含在这种自我持续的循环过程中。

CSILE/KF试图在设计思想上实现一些变革,比如从关注任务活动到关注思想的持续改进,从强调个人的学习过程到强调共同体知识的建构。集体知识通过协作、持久的规划来进行,在集体知识的发展过程中每个学生的思维都在持续的推进。

最近的一些研究也进一步证实学生在使用知识建构环境的过程中,元认知水平得到了提高,学生的交流协作能力、信息素养等也有改善,并且这些能力能从网上迁移到现实情景中。关注集体知识的推进,让学习者进行交互性对话,在这个过程中,得到的就不仅仅是答案,更是一个持久探究的过程。而且,CSILE/KF的使用范围包括了从幼儿园到高等教育、医疗机构、产业界等,它不仅能够促进知识学习,还可以促进知识创新和终身学习。

案例总结:

请结合案例分析CSILE/KF 是如何支持学生进行知识建构的?

PS:请在下方讨论区进行讨论,点击活动名称处的“案例分析”即可进入讨论区。

资料来源:

Marlene Scardamalia,张建伟,孙燕青.知识建构共同体及其支撑环境[J].现代教育技术,2005(03):5-13.(原文可在拓展资源查看)

-

案例分析

-

-

- 标签:

-

加入的知识群:

.jpg)

.jpg)

学习元评论 (0条)

聪明如你,不妨在这 发表你的看法与心得 ~